2017.05.24

「まけるな!! あくのぐんだん!」京極尚彦監督インタビュー!

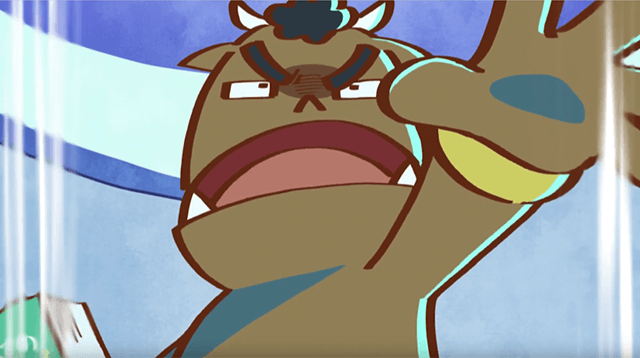

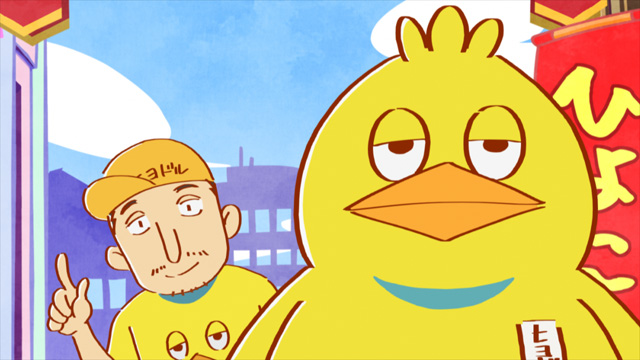

放送中のテレビアニメ「まけるな!! あくのぐんだん!」は、「ラブライブ!」や「探偵オペラ ミルキィホームズ」に出演する声優の徳井青空が「月刊ブシロード」(ブシロードメディア刊行)で連載中の4コマ漫画を原作としたドタバタコメディだ。かわいらしい絵柄やハートフルなストーリーの中にも、玄田哲章演じる「あくのぐんだん」首領・ドン様が時折見せる中年の悲哀がアクセントになり、老若男女を問わず楽しめる作品として仕上がっている。

一方で、キュートな作風とは裏腹に、同作は老舗アニメスタジオ・タツノコプロ初の「全編デジタル作画作品」としての顔もあわせ持つ。アニメーションスタジオ各社が、紙とペンを用いた従来の作画体制から、デジタルツールを用いてのペーパーレス作画への移行を試行錯誤しながら進めている中で、テレビシリーズまるごと1本を製作することの意義とは何か。作画のデジタル化が今後のアニメーション業界にもたらす変革について、「ラブライブ!」で3DCGと手描き作画の融合に挑戦して絶賛された経歴を持つ、今作の監督・京極尚彦氏に聞いた。

――まずは、今作のオファーを受けた経緯を教えていただけますか?

「GATE」制作の終盤、2015年の3月頃にアニプレックスの夏目公一郎さんから、突然お電話があったんです。面識がなかった方なので、最初は「誰だろう?」と思っていたのですが(笑)。そこから、僕がタツノコプロにお話を持っていきました。

――京極監督ご自身がタツノコプロに打診されたんですね。

スタジオの指定や制限がなかったので。当初はフラッシュアニメでやろうという話も出たんですが、5分って意外に何もできないので、だったらせめて、できることは最大限にやりたいと思ったんです。そこで、かねてよりデジタル作画化に着手していたタツノコさんに声をかけさせていただいた感じですね。もし、低予算でフラッシュで、ということなら引き受けしていなかったでしょう(笑)。

ちょうどいいタイミングで、タツノコのデジタル班の手が空いたというのも幸運でした。これが半年後なら、実現していたかどうかはわかりません。スケジュールが空けば、こまごまとした別の仕事を入れてしまいますから、まるっと1本と言うのは難しくなっていたかも(笑)。

――原作者の徳井青空さんの反応はいかがでしたか?

監督に決まったことを伝えると、とても喜んでくれました。でも、彼女とは戦友のような間柄だと思っているので、逆にプレッシャーがありましたね。身近な人から、3年間温めてきた作品のバトンを渡される、ということの重みを感じました。

――お気に入りのキャラクターはいますか?

僕はどのキャラクターも好きになれるような作品を作りたいと思っているので、特にこのキャラが好きというのはありません。むしろ、ひとりだけ好きになりそうな場合は、バランスをとるようにしています。「ラブライブ!」の場合も、主人公は穂乃果ですが、ほかのμ’sメンバーと存在感が並列になるように心がけました。

ドン様は35歳だそうですが、実は僕と同い年です。僕はあんなにオッサンじゃないと思うんですが(笑)、僕の先輩に、ほとんどドン様そのままの人がいるんです。「ワシは一人でも生きていける」って強がるけど、いざひとりになると電話がかかってくる(笑)。なので、その人をイメージしてドン様を描いています。

チクちゃんとペプちゃんは年下なので、後輩にあんな感じの子たちがいますね(笑)。僕はキャラクターをテンプレートにはめたくないので、身近な人を参考することが多いです。

原作者の徳井さんにしても、最初はほがらかでリア充なイメージでしたが、話してみると意外と闇が深い(笑)。大変なご苦労をされていることがわかって……人間って多面性を持っているんだ、ということを作品に生かせたらいいなと。今作でも絵はシンブルですが、キャラクターには厚みをもたせたいと思っています。

――今作は、ドン様役の玄田哲章さんはじめ、非常に豪華な顔ぶれの声優さんたちが出演していることでも話題ですが、収録現場の雰囲気はいかがですか?

ここまで豪華になることはまったくの想定外でしたが、作品の印象通りの、明るく楽しい現場になっています。原作ものは、さまざまなしがらみの中でがんじがらめになってしまうことも多いのですが、今作は徳井さんがとても前向きに(アニメ化を)考えてくださっているので、「ここまでしていいのかな!?」というくらい自由にさせてもらっています。声優さんたちのアドリブによって、本来徳井さんが意図していないであろうキャラクターになっていることもあるくらいなんですが、それがプラスに働いているんじゃないかなと思います。

――制作にあたって、特に力を入れているポイントはありますか?

今作は、子ども向けアニメのようなビジュアルですが、子どもだましにしない、ということを心がけ、むしろ「国民的アニメ」であり「全世界に発信するアニメ」であるという想定で制作しています。小さく作らずに、NHKで放送されていてもおかしくない作品にしたいなと。たとえば、今作のイメージボードは、元スタジオジブリのメンバーが多数参加している、でほぎゃらりーさんにお願いしているので、とても豪華です。キャラクターがシンプルな分、背景美術の占める割合が大きいので、ここは力を入れたいと考えました。

また、今作で使われている「線」には、温かみのある風合いにするために、真っ黒ではなく少し赤みを加え、その代わりに影を青っぽくしてあったりします。補色の関係を意識したトリッキーな色合いにすることで、大人っぽい遊び心のあるカラーリングに仕上がったのではないかと思っています。劇伴も、藤澤慶昌さんにお願いしてジャジーな曲を用意し、ドン様の世代を意識した、ビターな要素をところどころに忍ばせてあります。大人の視聴者の方にも「オシャレでかわいい」と思っていただければとても嬉しいです。

■デジタル作画が拓くアニメーションの未来と課題

――ここからは、タツノコプロ初の全編「デジタル作画」についてお聞きしていきたいと思います。手応えはいかがですか?

紙でできないことができている、という実感がありますね。監督としてはエコカーに乗っている気分で、とても快適です。難点なのは、ガソリンスタンドがほとんどないことでしょうか。とてもエコなんですが、何かしらのトラブルや計算違いで停止してしまうと、そこで終わり、という(苦笑)。でも、ルーチンワークではなく、未知の領域に突入している感覚なので、むしろワクワクしています。「いつもどおりのパターンで、いつもどおりのことをやりました」という制作ではないので、とても前向きだと思います。

――デジタル作画ということで、特に心がけたことはありますか?

「紙でやっても同じだったのでは?」と言われないような絵にすることですね。現段階では、見た目が一緒なら、ノウハウが確立されている紙のほうが、制作スピードが速いので。

そこで、まず気をつけたのが先ほどもお話した「線」です。色のほかにも今作では、横に引くと細い線が描けて、縦に引くと太い線が描けるという、油性サインペンのような風合いになるカスタムブラシを用意して、手描きでは難しい「線」にすることで差別化を図りました。紙で線を書くと、普通なら細い線になってしまい、太くしようとすると、なぞり描きをしなくてはいけません。ところが、デジタル作画の場合は、ペンツールを変更することで、さまざまな太さの線を簡単に描くことができます。

今のアニメは、ツールで選択範囲を指定する関係上、線がつながっていないと色を塗れないようになっているのですが、デジタル作画だと線が途切れていても、おおらかに絵が描ける。デジタルのほうが、アナログの温かみや迫力を表現しやすいという、不思議な逆転現象が起きていますね。

――具体的には、どの工程がデジタル化されているのでしょうか?

今作では、アニメーターが動画から仕上げまで一貫して手がけているというのが特徴的だと思います。現在、手描きのアニメでは、紙に描かれた原画、動画をスキャンしてデジタル化し、そこから仕上げを行いますが、これらをひとりの担当者が全部やっています。インハウスでテレビシリーズ1本を制作できた、という経験は貴重なものになると思います。

ただし、これは、ソフトとそれを扱えるスキルを持っている人材が少ないので、少数精鋭で臨まざるをえない、という実情の裏返しでもあります。実際、今までやったことのない作業も任せることになったので、現場のスタッフから不満が上がってくることがありました(苦笑)。やってよかったとは思っていますが、今後の課題も浮き彫りになりましたね。

――デジタル化で、作業の効率化は図れたのでしょうか?

今のところ半々です。逆に大変になってしまう工程も少なくはありません。デジタル作画は、数十年かけて先人が編み出してきた手描き作画のワークフローに比べると、まったくの手探り状態です。こればかりは、やり続けていくしかないのではないかと思っています(笑)。

手描きならではの表現が好きな人はたくさんいるので、紙を用いた手描きの表現は絶対になくならないはずです。でも、これまでにもアニメーション制作の各工程におけるデジタル化は段階的に進行してきて、それが作画にまでおよんできたということなので、この流れが逆行することはないだろうとも思っています。ペースは遅くても前に進むしかないので、だったら僕が先鞭をつけたい、と。

――では、デジタル化のメリットとは?

今はまだまだですが、一度デジタル作画が確立されれば、劇的なスピードアップにつながると思います。海外との動画のやり取りもデータでスムーズです。また、手描きでの制作体制では、1作品終わると会議室がまるまるひとつ埋まってしまうくらいの紙の資料や素材が残るのですが、これを管理するのはもちろん、処分するだけでも一苦労ですよ(笑)。

それに、先程も線の太さを例に上げて触れましたが、同様にクレヨン画をそのままアニメにできたりするような強みもある。デジタル化よって、表現方法が広がると思います。

現時点でのデジタル作画は、複雑に入り組んだ道を、渋滞しながらも前に進んでいくような感触です。一方、その横には手描き作画で整備され尽くした道があるので、多くのアニメーターが乗り換えることを嫌がります。でも、デジタル作画の道がきちんと整備されれば、それは高速道路になるはずです。

――デジタル化を拒否するアニメーターも少なくない中で、京極監督がデジタル作画の導入に踏み切ったきっかけがあったのでしょうか?

「ラブライブ!」では、CGによる演出を取り入れましたが、デジタルを(用いた演出を)これ以上進めるには、一歩大きく踏み込まないといけないと感じました。これまでは、部分的にCGを取り入れてきただけですが、今後それは大きく変わってくるだろうと。ところが、デジタル作画にはソフトが必要なので、誰にでもできるわけではありません。そんな中で、タツノコがデジタル化の取り組みを進めていたことは幸運でした。

――監督自身は、デジタル化に抵抗は?

ほとんどありませんでしたね。僕はキャリアスタートがCGエフェクトだったので、もともとアニメ業界の異端者だったんです。だから僕自身の意識としても、業界のメインストリームを代表するつもりはまったくなく、むしろ新しいことを見つけていくパイオニアでありたいと思っています。でも、うかうかしていると、すぐに置いていかれてしまう。今回も(デジタル作画環境に)触ってみたら、全然わからなくて(苦笑)。

――ゼロ年代以降、アニメーションのデジタル化が急速に進む中で、ご自身がおっしゃる「異端者」として業界で活躍されていくことには、ご苦労もあったかと思うのですが。

いえ、むしろ一番新しい武器を携えて戦えることが強みになっていたので、ラッキーだったと思っています。ニトロのついた車でスタートダッシュを切れたという感じです。紙での作画や演出は後から覚えたんですよ。でも、今の子たちは僕よりもデジタルに詳しいので、油断していると追い抜かれてしまうぞ、という危機感はありますね(笑)。

――アニメ制作のデジタル化による展望や未来、京極監督にはどのように見えていますか?

今回の制作では「TVPaint Animation」というソフトを使っていますが、いまだ業界標準のツールが確立されておらず、群雄割拠の状態です。これが原因で、デジタル作画がなかなか浸透しないという現状があります。

ただ、同じことはこれまでにもあって、「撮影」というセクションは、昔はその名の通りカメラでセルを撮影していたんですが、デジタルに移行する過程ではツールが乱立していました。今は概ね業界基準のツールが確立されているので、デジタル作画も同じように収束していくと思います。大きなスタジオは、取り入れる時は一気に取り入れると思うので、来年、再来年は、フルデジタル作画を取り巻く状況が大きく変わっているかもしれませんね。

また、将来的には、デジタル作画と3DCGによるハイブリッドで、より表現の幅が広がるのではないかと思います。実は「ラブライブ!」の3DCGは、紙に描けることしかやっていないんです。というのも、手描きの作画と組み合わせるという前提がある以上、手描きで(再現)できることしかやってはいけなかった。でも、デジタル作画と3DCGを合わせるとなれば、透過表現を用いたクラゲのような半透明の衣装も登場させられるし、スパンコールやレザーなども、より質感にこだわった表現ができるようになります。たとえば、手描き作画では「緑」と言えば緑色のベタ塗りなんですが、実際にはひとくちに「緑」といったところで、さまざまな色要素が含まれています。3DCGとデジタル作画のハイブリッドならば、それを表現できると思うんです。

これまでに僕が拝見した中では、実物と同じように裁断までも再現して、非常にリアルな服の形状や揺れ方をシミュレートする、なんていう試みもありました。作画ではできないことでも、3DCGにはできるので、お互いのいいところを融合させられれば、これまでに見たこともないような絵が作れると思います。予算もかかってしまいますし、作業もより大変になっていきますが、最先端の技術に触れるのはとても楽しいですね(笑)。

――大変興味深いお話でした。最後に、視聴者のみなさまに今作の見どころの紹介と、ひとことメッセージを。

今作の根底にあるのは、徳井さんが描く3人のキャラクターたちの関係性……「家族愛」だと思います。悪い人がひとりもいない作品なので、ほっこりしながら見ていただきたいです。そんな中に、社会人のみなさんなら誰しもが共感できるであろう、徳井さんのちょっとした悲哀を垣間見ていただけると、としてもうれしいですね(笑)。「あくのぐんだん」は、忙しい毎日を生きていく元気をくれる、ヒューマンドラマでもあると思います。難しいことを考えなくていい作品なので、気軽に楽しんでいただければ幸いです。

――本日はありがとうございました。